2021 begannen Sie damit, Alexej Nawalnys Gefängnisschriften zu sammeln. Wie kam es dazu?

Als 16-jähriges Mädchen habe ich an einem Theater in Salzburg eine Hauptrolle in einem Stück ergattert, das von dem Moskauer Regieteam Rosetta und Maksimilian Nemtschinskij inszeniert wurde.

So bin ich mit der russischen Sprache in Berührung gekommen, habe mich in ihren Klang verliebt und begann auf Einladung jener Regisseure 1992 mein Studium in Moskau. Vor ein paar Jahren begann ich meine Russischkenntnisse aufzufrischen und bin so zufällig im Internet über Alexej Nawalnys Gefängnisnotizen "gestolpert", die er über seine Anwälte aus dem Gefängnis hinaus manövriert hat. Deren literarische Besonderheit hat mich sofort in den Bann gezogen und die Idee hat mich nicht mehr losgelassen alles dran zu setzen, diese Texte dem deutschsprachigen Publikum nahezubringen.

Wie sind Sie diese Arbeit angegangen?

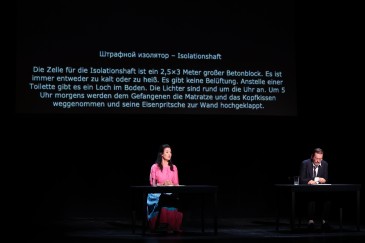

Zuerst habe ich mir von Marina Davydova und Wladimir Kaminer bestätigen lassen, dass ich richtig liege, dass es sich um erzählenswerte Schriften handelt und versucht, Kontakt zur Familie Nawalny aufzubauen. Früh habe ich mich bei der Textauswahl dafür entschieden, mit seinen Notizen zu beginnen, die er noch in Deutschland, kurz vor seiner Rückkehr nach Moskau, verfasst hat, und viele verschiedene Themen darin vorkommen zu lassen. Die Frage danach, wie viele Notizen ich wohl bei der Uraufführung bei den Salzburger Festspielen 2024 mit aufnehmen kann, hat sich auf grausame Weise durch seinen Tod von selbst erledigt. Von Beginn an war für mich auch klar, seine Notizen mit seinen Gerichtsreden zu kombinieren. Parallel zu dem Sammeln der Texte begann ich einflussreichen Theaterleuten von meiner Idee und von meiner Überzeugung zu erzählen, dass dieses Thema beim Publikum auf Interesse stoßen wird. Als Marina Davydova Schauspielchefin in Salzburg wurde, hat sie mir die Möglichkeit gegeben, die Lesung zu verwirklichen und mich in der Umsetzung tatkräftig unterstützt. Bei der Übersetzung lag es mir besonders am Herzen, so nah wie möglich an Nawalnys Ausdrucksweise zu bleiben. Spätestens nach dem Tod von Alexej Nawalny war es mir wichtig, musikalische Momente als eine Art von Schweigeminute zu integrieren. Der berühmte Pianist Grigory Sokolov hat mir aus Dank, dass ich diese Lesung mache, seine Musik zur Verfügung gestellt, die nun wie eine dritte russische Stimme, neben Alexejs und Julias, den Abend vervollständigt.

Anlässlich Nawalnys ersten Todestages werden Sie mit Ihrer Lesung am Berliner Ensemble gastieren. Hat sich seit der Uraufführung im vergangenen Jahr etwas verändert?

Für die zweite Vorstellung am Zürcher Schauspielhaus habe ich noch mal an ein paar Stellen der Übersetzung gefeilt. Das Interesse des Publikums an diesem politischen Thema ist ungebrochen, was Michael Maertens und mich sehr freut. Er liest übrigens die Texte mit dem nötigen Ernst und Humor, für den ja Nawalny bekannt war. Wenige Schauspieler verfügen über diese Fähigkeit, lustig und gleichzeitig tiefgründig, ohne Zynismus, auf der Bühne zu agieren. Dafür bin ich sehr dankbar.

Katja Kolm, geboren 1974, wuchs in Salzburg auf. Nach Engagements u.a. am Schauspielhaus Zürich arbeitete sie als freie Schauspielerin u.a. an der Volksbühne Berlin, den Salzburger Festspielen und den Wiener Festwochen. 2025 wird Katja Kolm in der Uraufführung von Rebecca Saunders Oper "Lash" an der Deutschen Oper Berlin zu sehen sein.