Aktuell keine Termine

Rainald Goetz beschreibt unsere moderne Gesellschaft, wie kein anderer deutscher Dramatiker. Der studierte Arzt und Historiker hatte sich einst mit einer Performance in die Köpfe einer ganzen Generation gebrannt: 1983 ritzte er sich beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit einer Rasierklinge in die Stirn, um sein literarisches Manifest "Subito" mit einem ihm eigenen "Wumms" zu gestalten. Er schreibt in den verschiedensten Medien und Formaten und scheint selbst durch seine Mehrfachbegabungen kaum fassbar. Rainald Goetz: Ein Tausendsassa!

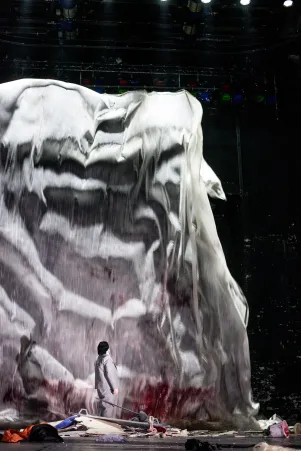

Dieser trifft nun auf die andere Mehrfachbegabung: Robert Borgmann, der 1980 in Erfurt geboren wurde und Philosophie und Germanistik in Köln sowie Bildende Kunst in London studierte, bevor er ein Regiestudium in Berlin absolvierte und zahlreiche Inszenierungen unter anderem am dortigen Deutschen Theater, in Zürich, Leipzig und in Wien zeigte. Robert Borgmann wird Rainald Goetz’ Text "Krieg" – der aus den drei Teilen "Heiliger Krieg", "Schlachten" und "Kolik" besteht – inszenieren und die Bühne dafür entwerfen.

"Krieg" umfasst also drei Theaterstücke, die bei Goetz so beschrieben werden: "Krieg als Festungskrieg in Aktion ist Heiliger Krieg: Welt, Revolution, Bier. Der Kampf geht weiter. Krieg in der Nacht ist Schlachten: Familie, Kunst, Haß. Der Kampf hält an. Krieg zum Schluss heißt schließlich und endlich hier Traktat Gegen Den Widerstand Des Materials Ergibt Weder Material Noch Widerstand Sondern Summa Summarum Traktat Genannt von Herzen Kolik: Ich, Wort, Tod."

Als "Krieg" 1987 in der Inszenierung von Hans Hollmann am Schauspiel Bonn Uraufführung feierte, begann Peter Iden seine Rezension in der Frankfurter Rundschau wie folgt: "Eine Aufführung als Aufstörung. Aggressiv, wütend, alle beruhigenden Übereinkünfte zerreißend, zerfetzend. Heftige, wilde, zornig-verzweifelte Ausfahrt in die Gegenwart, grelles Schlaglicht auf die Verhältnisse, ihren Irrwitz, die Leere, die Lügen; jähe Beleuchtung der Narben und Wunden, des Selbstbetrugs in den Haltungen und in den Wörtern." Schon mit diesen ersten Sätzen machte Iden deutlich, ganz ohne explizit darüber zu schreiben, worum es in "Krieg" geht: um Sprache, die Körper werden will. Es geht in diesem Stück, das drei Stücke "ist", um einen Krieg der Sprache gegen sich selbst. Sprache soll, ausgerechnet auf der Bühne, ausgerechnet als Theaterstück, zum Schweigen gebracht und selber Tat werden. Und auch wenn Peter Iden dem Autor damit eine "gefährliche Sehnsucht nach Unmittelbarkeit" attestierte, so gibt sich seine Kritik dieser Sehnsucht gleichzeitig hin: Sie wiederholt den neoexpressionistischen Stil und den post-Punk-Gestus des Stückes, indem die Stakkato-Sätze nur so aneinander gereiht werden. Auch die Kritik möchte endlich mehr sein, als ein toter Verweis auf lebendige Bühnenkörper.

Die Trilogie "Krieg" erscheint drei Jahre nach dem Debutroman Irre von Rainald Goetz, drei Jahre nach dem so genannten Stirnriss, den sich der Autor auf den Klagenfurter Literaturtagen 1983 zugefügt hatte. Für alle sichtbar wurde hier der Riss der Literatur in den Körper eingeschrieben: auf Wirklichkeit verweisend und selbst eine andere, literarische, Wirklichkeit produzierend. "Ich schreie nichts Künstliches daher, sondern echte Schreie, die mir blutig bluten", las Goetz im Wissen um die unüberwindbare Verweisstruktur von Text und Sprache. Es konnte noch so viel Blut auf sein Manuskript tropfen: Er las eben nur von den echten Schreien, er produzierte eine expressive, aber für sich absolut sinnhafte Literatur. Jener Riss der Welt, für den schon Georg Büchner die Worte fand, ist kein Signum der damals noch nicht so genannten Popliteratur, sondern ein Motiv der klassischen Moderne. Den Bruch zu literarisieren, den das Wissen um die Differenz zwischen bezeichnendem Wort und bezeichnetem Ding ausgelöst hat, verbindet die sprachkritischen Positionen des 19. und 20. Jahrhunderts. Rainald Goetz ist in dieser Hinsicht ein romantischer Autor. "Was aber tue ich", fragt eine Figur in Krieg pubertär-zweifelnd, "ich nur das Studieren Studierender, kein Tuen Tuender, kein Leben Lebender, das Denken Denkender."

Gleichzeitig kommt "Krieg" aus dem Hallraum, den "Irre" aufgemacht hat: aus den späten Siebzigern und den frühen Achtzigern des 20. Jahrhunderts, "Anarchy in the UK" und "Einstürzende Neubauten" in West-Berlin. Der so genannte "Deutsche Herbst", der Ausnahmezustand einer noch jungen Demokratie, ist keine zehn Jahre her. Während in West-Deutschland Kaufhäuser brennen und ein Krieg zwischen der Staatsmacht und ihren Gegnern ausbricht, findet in London in einer Mischung aus Dilettantismus und Aggression eine Punkrevolution statt. In HEILIGER KRIEG schieben sich diese und weitere Revolutionen ineinander: 1789 und 1977, 1933 und 1917. "Wacht auf, Verdammte dieser Erde" heißt die abschließende Szene. Was davor stattfindet, ist schwer zu sagen. Texte finden statt, so hermetisch geschlossen wie sperrangelweit offen. Es ist ein Kennzeichen des Stückes, das es seinen eigenen Sinngehalt von zwei Seiten aus einreißen will: indem der Text entweder zu performativer, körperlicher Gegenwart wird – am nachdrücklichsten in dem stampfenden Monolog "The Texas Chainsaw Massacre" – oder indem jede Form von Handlung sich alsbald in Plattitüden, Altherrenwitzen und Gefasel auflöst. "Klassenkampf, Prost, auf uns." Diese bewusst gesetzten Auflösungserscheinungen der theatralen Erzählung setzen sich in unterschiedlichen Perspektiven in den folgenden beiden Stücken der Trilogie fort: In SCHLACHTEN verstummt das Gespräch der Familie durch eine so despotische wie selbstzerstörerische Vaterfigur. "Schweigen" ist hier die häufigste Regieanweisung. Und in KOLIK ist es das Hundertfache "trinkt" das zum eigentlichen Motor der Erzählung wird, in der sich ein Einzelner langsam zu Tode säuft. Drama, Kammerspiel, Monolog. "Krieg ist drei Theaterstücke", heißt es in der Vorbemerkung präzise. Die Bühne ist der Ort des Geschehens.

In "Krieg" geht es also gar nicht um den Krieg. Es geht um das Theater und um dessen ganz speziellen Kampf zwischen Kunst und Leben. Im Zentrum: der Text, der auf dem Theater schon immer in lebendige Körper verwandelt wurde. "So sitze ich wieder den dionysischen Mänaden zu Füßen, die tanzen: das Theater. Immer noch der peinlichste Ort der Welt, und trotzdem endlos faszinierend. Die Wirklichkeit der wirklich echten Körper echter Menschen macht da mit jedem Atemzug, den die da atmen und erst recht mit jedem Wort das unmögliche Argument praktisch zur Wahrheit, daß das Toteste einen Augenblick lebt, daß es etwas, was es nicht gibt, gibt: nichttote Kunst." An dieser Unverschämtheit des Theaters – dass es etwas produziert, was es nicht geben kann: Kunst, die lebendig wird – arbeitet sich Rainald Goetz in seinen Schriften bis heute ab. War es zu Beginn der Schnitt in die Stirn, so wurde es mit dem Roman "Rave" und dem Stück "Jeff Koons" die starke Rhythmisierung der Sprache und die Lautmalerei des "Bum-bum-bum des Beats", die für einen direkten Zugriff auf Wirklichkeit stehen sollte. Doch was für die Texte der achtziger Jahren galt, gilt noch immer: Der Verweis auf die Musik ist Ausdruck einer Vitalität, die Text nicht hat. Musik (oder Körper oder Tat) ist nicht die Erfüllung des Unmittelbaren im sekundären Kosmos des Textes. Ihre Einbindung in literarische Texte wirkt stattdessen wie ein Placebo; statt die Wunde zu heilen, wird der Schnitt selbst ausgestellt: "es geht, / so blöd das klingt, / um Harmonie. / Stimmt gar nicht, / halt stop, Lüge falsch, / im Gegenteil, es geht ums Nie der Harmonie."

Wie ist nun "Krieg" einzuordnen und was erzählt das Stück heute noch, wenn es nicht um Kriege geht, sondern primär um das Theater und seine unmöglichen Möglichkeiten? Es scheint, als ob das Stück aus einem theaterhistorischen Zwischenreich kommt. Es hält sich offensichtlich nicht an die klassische Einheit von Ort, Handlung und Zeit im Drama. Zu disparat, zu vielstimmig ist es gebaut. Es ist aber auch kein performatives Stück, das sich in einer reflexiven Feedback-Schleife permanent selbst thematisiert. Krieg ist den Stücken von Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek und Werner Schwab näher, als denen von René Pollesch. Für ein gegenwärtiges Theaterverständnis bieten sie zu wenig spielerisches Material. Stattdessen ist "Krieg" Public Enemy auf dem Theater: meist aggressive, manchmal sehnsuchtsvolle Textflächen, die sich zwischen bildungsbürgerlichem Kanon, Alltagsgerede und Popkultur hemmungslos alles einverleiben, was Welt ist. "Fun in Acapulco" trifft "Hieronymus im Gehäus". Das ist vor allem für die Schauspieler eine Herausforderung – denn wie spielt man Zitate und wie spielt man Textflächen? Die Stücke sind fast ohne jedes spielerische Element. Alles ist auf seine Weise (bier)ernst. So user-feindlich, wie Goetz das Theater damals sah, so user-feindlich sind seine Texte für die Körper der Spielenden.

Die Stücke sind also darauf angelegt, unter der Last ihrer Verweisstrukturen zusammenzubrechen. Gleichzeitig bieten sie – und das macht sie theaterhistorisch besonders – eine Ordnung an, die den gesamten Text als eine Partitur versteht, die neu geschrieben werden muss. Denn Rainald Goetz hat seine Theatertrilogien mit einem mathematischen Grundmuster durchzogen, das nicht nur inhaltliche Verschiebungen forciert, sondern auch der Inszenierungspraxis eine Neuordnung der jeweiligen Stücke abverlangt. Für "Krieg" hat der Theaterwissenschaftler Richard Weber eine mathematische Interpretation gewagt, die zu dem Ergebnis kommt, dass „"Goetz den Interpreten auf[fordert], ein geordnetes System zu erstellen und die [...] als 'unperiodische Reihenfolge' angelegten Bilder von 'Heiliger Krieg' mit den drei Akten von 'Schlachten' und den siebzehn Begriffen von 'Kolik' so zu verknüpfen, daß eine 'regelmäßige Reihe' entsteht, also ein neues, viertes Stück." Ausgangspunkt seiner Rechnung, oder besser Nachrechnung, ist ein Zitat von Thomas Hobbes auf der Umschlagrückseite von "Krieg": "Denken ist Rechnen." Nicht alles bleibt also Chaos. Das Theater selbst muss für eine neue Ordnung sorgen. In diesem Sinne ist "Krieg" drei Stücke: Erst in der aktiven Neuordnung erfüllt sich sein Sinn. So ist es nur konsequent, dass in der aktuellen Inszenierung am Berliner Ensemble alle drei Stücke an einem Abend gespielt werden – zum ersten Mal überhaupt. Allerdings hat die hiesige Inszenierung die Stücke nicht mathematisch 'ausgerechnet', sondern spielt sie als Strichfassung in sukzessiver Reihenfolge. Dieser Bruch mit dem mathematischen Ideal hat sich in den Arbeiten von Rainald Goetz bereits mit 'Jeff Koons' vollzogen, jenem Stück, das auf gebrochene und doch auch naivistische Weise an der Sehnsucht nach Schönheit festhält. Gemeinsam mit "Rave" steht es für eine Umformulierung der Position des Körpers im Text: Nicht mehr die zerstörerischen Körper besetzen nun die Bühne, sondern immer mehr verführerische Körper. Das Theater aber bleibt auch dann "eine der radikalsten Formen der Erprobung des Sozialen, weil alles, was funktioniert, zwischen Schauspielern auf der Bühne und vor dem Publikum im Parkett funktionieren können muss."

Stefan Krankenhagen

STEFAN KRANKENHAGEN ist Professor für Kulturwissenschaft und Populäre Kultur an der Universität Hildesheim. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Kulturtheorien der Moderne, Museumstheorie und -praxis und Inszenierungsstrategien von Geschichte in den Künsten. Zu seinen Publikationen zählen unter anderem "Ästhetische Praxis als Gegenstand und Methode kulturwissenschaftlicher Forschung" (2017), "Figuren des Dazwischen. Naivität in Kunst, Pop- und Populärkultur" (2010), "Auschwitz darstellen. Ästhetische Positionen zwischen Adorno, Spielberg und Walser" (2001).

- Robert Borgmann Regie und Bühne

- Bettina Werner Kostüme

- Carsten Rüger Licht und Video

- Rashad Becker Musik

- Sabrina Zwach Dramaturgie