Mutti, was machst du da eigentlich – beruflich?

Ich bin Gruppenpsychotherapeutin und Sozialpädagogin und arbeite viel mit Familien und seelisch kranken Jugendlichen in Berlin und Brandenburg.

Oft ist die Rede von der Familie als „kleinster Einheit der Gesellschaft“. Was genau gilt eigentlich als funktionierende Familie? Und kann man von Familien überhaupt auf die Gesellschaft schließen?

Eine funktionierende Familie ist aus meiner Sicht ein Zusammenleben von Menschen in verschiedenen Generationen, heute sind es meistens nur zwei, in dem jede:r angemessene Entwicklungsmöglichkeiten hat und die Bedürfnisse aller weitestgehend beachtet werden. In diesem Sinne bin ich auch davon überzeugt, dass solche Gruppen – das müssen ja gar nicht immer klassische Familien sein – extrem wichtig sind für die Entwicklung jeder und jedes Einzelnen: als eine Art gelebte Gemeinschaft.

Ist dieses Zusammenleben gestört, so geschieht das oft aus Überlastungsgründen – mit ganz unterschiedlichen Ursachen. Das können gesundheitliche, psychische Gründe, aber auch wirtschaftliche Ängste und Nöte sein, die dann den Blick auf die Bedürfnisse verstellen. In Familien trifft es dann meistens die Kinder am härtesten, auch weil sie natürlich darauf angewiesen sind, dass jemand sich um sie kümmert und sieht, was sie brauchen. Und diese Kinder und Jugendlichen sind dann nicht selten in höherem Maße belastet und entwickeln z.B. seelische Erkrankungen.

Mit einem systemischen Blick redet man davon, dass die erkrankten Jugendlichen sogenannte „Symptomträger“ der Familien sind und in einem ähnlichen Sinn gilt das sicher auch für Familien als Symptomträger für die Gesellschaft.

Und wie steht es um den „Symptomträger“ Familie heute?

In den letzte Jahrzehnten haben sich die gängigen Familienstrukturen sehr verändert. Das lässt sich gar nicht so von außen festmachen, aber die Idee davon, wie Menschen heute miteinander leben wollen, ist sehr im Wandel. Es gibt immer mehr Klein- und immer weniger gelebte Großfamilien, immer mehr Alleinerziehende, gleichzeitig weniger Verknüpfung und Verbindlichkeiten, seltener generationsüberschreitendes Zusammenleben und bei Kindern spielen andere Erziehungspersonen als die Eltern immer weniger eine Rolle. Die Bezugssysteme verkleinern sich also tendenziell.

Ein Trend, der sich im Übrigen auch gesellschaftlich erkennen lässt: ein Rückzug auf das Eigene und Individuelle, weg vom Gemeinschaftlichen, z.B. sind Menschen immer seltener in Vereinen, Gewerkschaften oder Kirchen organisiert. Was damit häufig abhandenkommt, ist das Regulierende von außen. Für das System Familie bedeutet das auch, dass alles Schwierige, alles Hadern, alles Auseinandersetzen innerhalb der Familie landet. Alles kanalisiert sich in diesem Mikrokosmos, weil die Menschen nicht mehr Freunde in der Eckkneipe treffen, oder mit anderen in einer Partei diskutieren – die Wirklichkeit hat dann nur noch die Ebene des Privaten.

Das ist manchmal schwer auszuhalten für ein so kleines System wie die Familie. Dieser Druck verstärkt sich dann natürlich, besonders in Kleinfamilien, wenn Krisen dazukommen, persönliche oder gesellschaftliche – wenn ein Einkommen wegfällt, jemand schwer erkrankt oder auch nur eine persönliche Krise hat, sprengt das ganz schnell den Bezugsrahmen.

Aber steckt darin nicht auch eine Freiheit? Schließlich muss man dann nicht mehr auf unliebsame Familienfeiern, sich nicht mehr mit tradierten Regeln auseinandersetzen etc. Gruppen können doch tendenziell auch etwas Zurechtweisendes, Übergriffiges haben.

Das hängt einerseits davon ab, was genau man unter Freiheit versteht, andererseits ist das auch eine Frage der Abstufung. Zunächst einmal halte ich den Gedanken der absoluten Unabhängigkeit, der Autarkie, für eine Illusion. Die Vorstellung, dass es unbegrenzt Möglichkeiten gäbe und völlige Grenzenlosigkeit etwas Heilsames sei, halte ich für verfehlt: Sie hält nicht, was sie verspricht.

Diese Differenzierung ist auch wichtig für das Verständnis dafür, was genau ich mit der Bedeutung von Gruppen meine: Hier geht es darum mit anderen autonom zu sein. Das heißt, eigene Grenzen setzen zu können aber auch die Grenzen anderer zu akzeptieren. Denn das ist ein notwendiger Entwicklungsschritt, ohne den auch Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein nicht möglich sind. Dafür braucht es immer ein resonantes Außen, eine Gruppe, die Grenzen und Referenzen gibt, Orientierung.

Das ist etwas völlig anderes als Autarkie, von der nun allzu häufig die Rede ist. Die behauptet nämlich die völlige Unabhängigkeit und überspringt quasi den Schritt des selbstbestimmten Abgrenzens, weil niemand anderes mehr im Bezugsrahmen stattfindet. Das führt natürlich relativ schnell zu Konflikten, wenn man sich dann doch mit jemand anderem auseinandersetzen muss.

Die Folgen sind oft ressentimentgeladenen Affektstrukturen – Beziehungen funktionieren dann oft über Abwertung und Schuld: Die Einen leiden unter Angststörungen und haben das Gefühl, den Anforderungen nie gerecht werden zu können, die Anderen fühlen sich stets als Opfer der Umstände und befürchten eine ständige Zurückweisung. Beide Muster sind, wie man sich denken kann, wenig produktiv in Bezug auf ein funktionierendes Miteinander.

Nimmt man dieses Streben nach Autarkie, die immer schmaleren Bezugssysteme und den Druck zu funktionieren zusammen, ist es nicht verwunderlich, dass man auch einen deutlichen Anstieg an seelischen Erkrankungen konstatieren muss. Auch hier spiegelt sich natürlich der Zustand der Einzelnen im gesellschaftlichen Gesamtbild. Eine zurzeit sehr viel diagnostizierte Störung ist z.B., sicher nicht zufällig, Autismus – da hat man quasi die Autarkie als Krankheitsbild.

Natürlich ist das mit Vorsicht zu genießen, weil es auch, im Zuge voranschreitender Forschungen, immer gewisse „Trends“ gibt bestimmte Krankheiten zu diagnostizieren. Auch das hat wiederum mit den jeweils gängigen Diskursen der Selbstbeschreibung einer Gesellschaft zu tun.

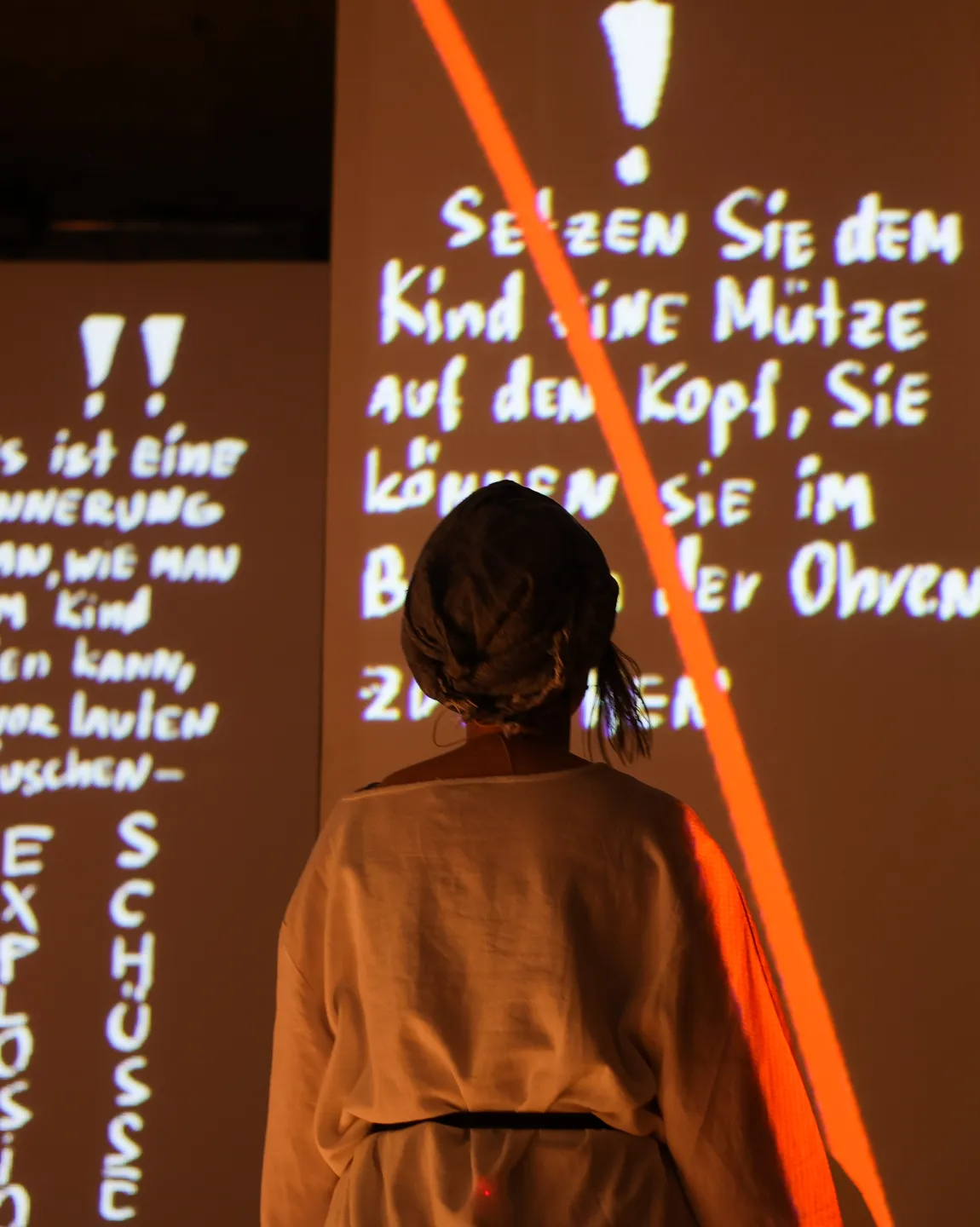

"Ach, jetzt bist du Mutter. Warum bist Du keine, wenn ich eine brauche?" Pepe Schauer in "Mutti, was machst Du da?"

Aber wie kommt man aus diesen Strukturen raus?

Natürlich sind Gruppen auch immer erstmal kein leichter Ort. Gruppe muss man lernen und das müssen wir alle von Kind auf. Wie leicht uns das jeweils fällt, hängt sehr von den Strukturen ab, in denen wir aufwachsen. Ich merke das auch in meinen Gruppentherapien. Das darf man sich nicht als besonders angenehmen Ort vorstellen.

Es kann wirklich schwer sein, sich mit anderen Menschen, anderen Ansichten und Lebensentwürfen auseinanderzusetzen. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass man nur in der Gruppe auch seine individuelle Entwicklung machen und Kompetenzen ausbilden kann. Darauf müssen wir uns wieder besinnen und ich bin da optimistisch, dass wir das schaffen können.

Ich habe mich zusammen mit einem Kollegen eine Zeitlang viel mit familiären Kleingruppen beschäftigt. Vornehmlich mit den Kindern von Alleinerziehenden, die kaum externe Bezugssysteme hatten. Unsere Frage war: Wie viel Gruppe ist Mutter? Es war spannend zu sehen, wie viele Kompetenzen und Gruppenerfahrungen sich den Kindern allein über die

Mütter vermittelt haben, wie sehr also die Idee der Gruppe weitergegeben werden kann.

Da werden mehrere Generationen an Gruppenerfahrungen praktisch vererbt, obwohl die Großfamilie längst nicht mehr da ist. Das macht insofern Hoffnung, als dass wir uns vielleicht nur wieder auf das Gemeinsame besinnen müssen. Denn in uns haben wir es allemal.